④場所打ち杭

1830年(天保1年)、フランス人ベヨンネが、2mの木杭を地盤に打ち込み、引抜いた後で砂を充填し、突き固めを行ったのが場所打ち杭の始まりといわれています。

1909年(明治42年)に、我が国初の場所打ちコンクリート杭がビルの基礎に使用されました。

場所打ち杭は種類も豊富なので、引抜きに関係する代表的な3つを紹介します。

1909年(明治42年)に、我が国初の場所打ちコンクリート杭がビルの基礎に使用されました。

場所打ち杭は種類も豊富なので、引抜きに関係する代表的な3つを紹介します。

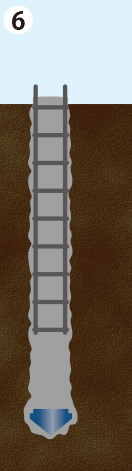

④ – 1 ペデスタル杭

明治時代の終わりころから昭和40年代後半まで約50年間、多くの基礎杭として使用されました。

日本の国会議事堂(旧:帝国議会議事堂)の基礎には、ペデスタル杭が約4,300本使われています。

しかし長さに限界があり、打ち込みに危険が伴ったため、後にPC杭や鋼杭に取って代わられました。

日本の国会議事堂(旧:帝国議会議事堂)の基礎には、ペデスタル杭が約4,300本使われています。

しかし長さに限界があり、打ち込みに危険が伴ったため、後にPC杭や鋼杭に取って代わられました。

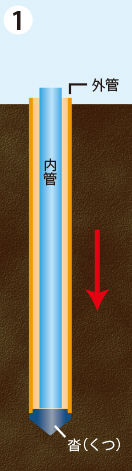

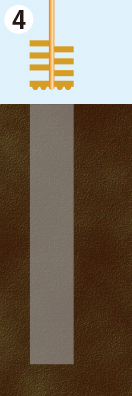

先端部の沓(くつ)と外管・内管を打ち込む

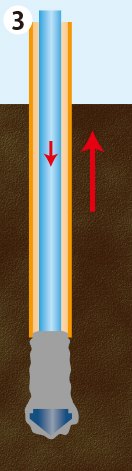

内管を上げてコンクリートを入れる

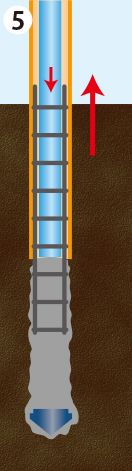

内管を打ちながら外管を引き上げる

鉄筋を入れてコンクリートを追加する

内管を打ちながら外管を引き上げる

これを繰り返して杭を形成する

④ – 2 ベノト(オールケーシング)杭

昭和30年代から現在まで、特に土木工事で活用されています。

ケーシングを揺動圧入させながら、中の土砂をクラブハンマーを用いて排土する「オールケーシング工法」で施工されます。

鉄筋籠挿入・生コン打設時にはケーシングが入っているので崩壊を防止できます。

ケーシングを揺動圧入させながら、中の土砂をクラブハンマーを用いて排土する「オールケーシング工法」で施工されます。

鉄筋籠挿入・生コン打設時にはケーシングが入っているので崩壊を防止できます。

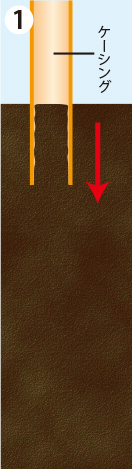

地面にケーシングを揺動圧入する

グラブハンマーで内部の土砂を取り除く

これを繰り返して所定の深さまで掘る

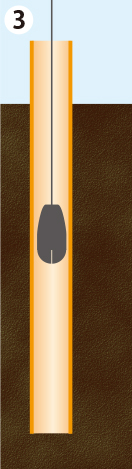

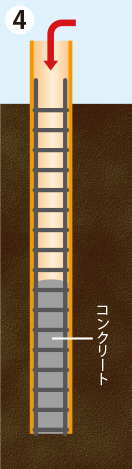

鉄筋を入れてコンクリートを打ち込む

杭ができたらケーシングを引き上げる

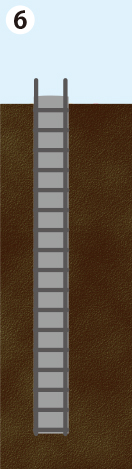

杭の周囲を埋め戻して完成させる

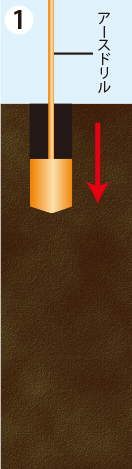

④ – 3 ED杭

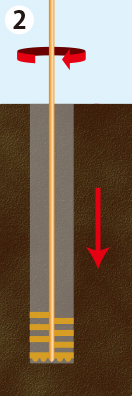

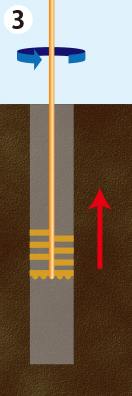

昭和30年代から現在まで、特に建築工事で活用されています。掘削にケーシングを用いず、安定液を使用して崩壊を防止する「アースドリル工法」で施工されます。現在では、先端部拡底が主流となっています。

アースドリルで地面を穿孔する

安定液を入れて崩壊を防止する

所定の深さまで掘る

先端部拡底の場合は孔の底を掘り広げる

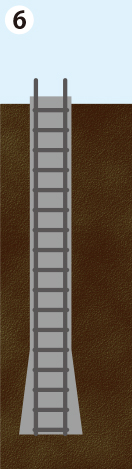

鉄筋を入れてコンクリートを打ち込む

場所打ち杭の完成

⑤柱状地盤改良杭

現地の土砂にセメント系材料を攪拌しながら混ぜ込み、その場で造成する杭。

1980年代頃から使用され始め、現在に至ります。粉体攪拌やスラリー攪拌など、その方法は多岐にわたります。

1980年代頃から使用され始め、現在に至ります。粉体攪拌やスラリー攪拌など、その方法は多岐にわたります。

柱状地盤改良杭

セメントミルクを注入しながら掘削します

必要な深度まで掘削したら…

掘削機を反転させ撹拌しながら引き上げます

セメントミルクが固化したら完成です