既存杭の撤去・処理に関連するグランドデザインの創造を目指して

一般社団法人日本杭抜き協会は、持続可能な地域・地盤環境の創造に向けて、社会的良識を持って自主的に行動します。

協会からのお知らせ

- 2025年6月26日 2025年度提示総会・第一回第1回勉強会・交流会を開催しました

- 2024年9月25日 「地盤技術フォーラム2024」(東京ビッグサイト)に出展しました!

- 2024年6月11日 2024年度定時総会・第1回勉強会・交流会を開催しました

- 2023年7月12日 2023年度定時総会・第1回勉強会・交流会を開催しました

- 2023年5月23日 協会標準工法であるPG工法®が建設技術審査証明を取得しました。

杭抜きコラム

- 2022年9月6日 杭抜きコラム(4)既存杭の撤去・埋戻し方法とその影響を受ける新設杭の設計・施工

- 2019年4月1日 杭抜きコラム(3)「世界杭打ち機博物館」について

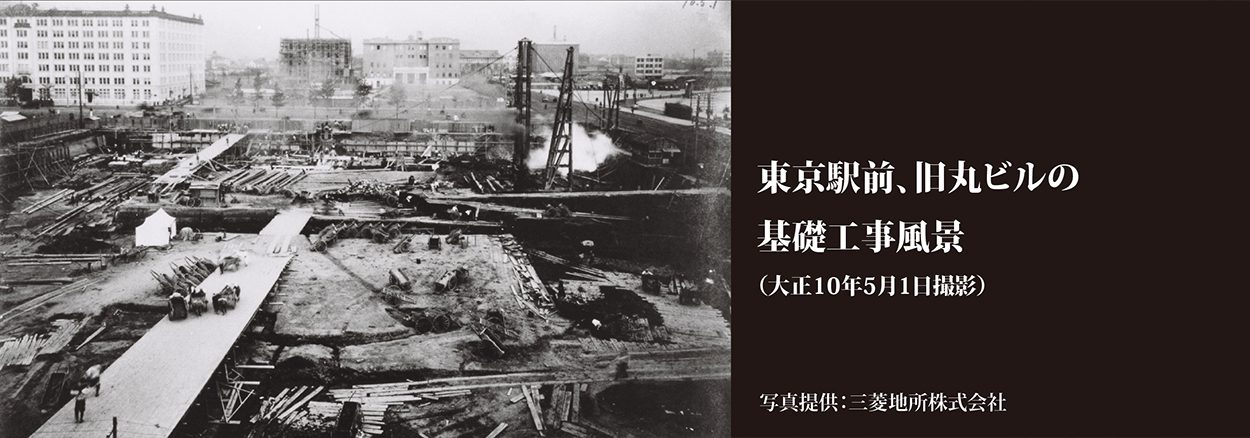

- 2019年4月1日 杭抜きコラム(2)東京駅前、旧丸ビル基礎工事写真について

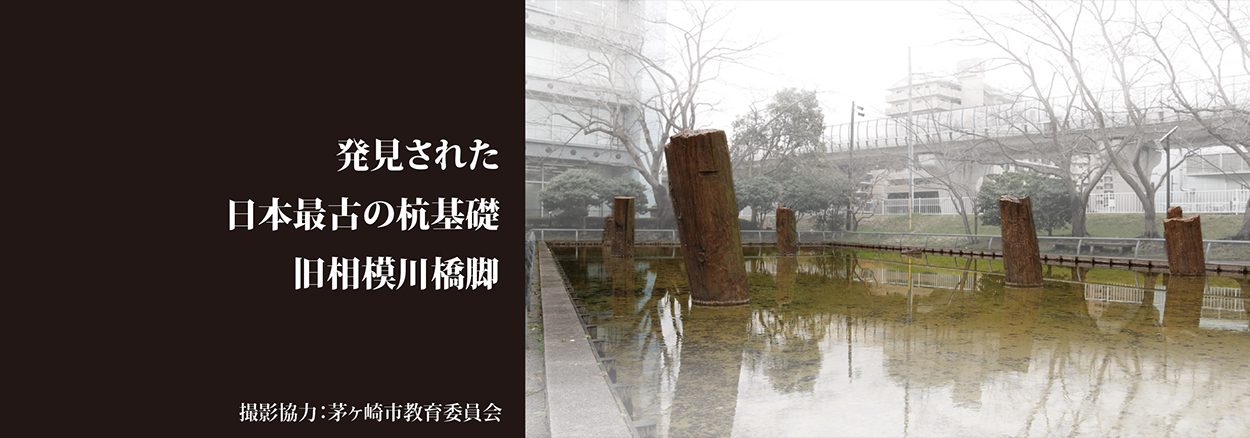

- 2019年4月1日 杭抜きコラム(1)旧相模川橋脚について